malasartes 9: El show de los muertos

No meio do caminho, tinha um conflito. Os cordéis de caixões da América Latina e caminhadas por cemitérios

A malasartes está de volta. De alguma forma, sei que alimento um certo romantismo, que me leva a trabalhar ou pesquisar apenas coisas que me tocam. Penso que, nesse sentido, há uma necessidade de fazer escolhas pertinentes, que haja suficiente motivação. Claro, estou bastante ciente do que diz o velho ditado: "Trabalhe com o que ama e não ame nada mais". Talvez seja mais ou menos por aí. O fato é que, após uma série de acontecimentos, a morte e a consequente insensibilidade à qual estamos expostos me pareceram os tópicos mais adequados para nortear a seguinte primeira discussão.

Recentemente, participei do I Colóquio de Literatura, Teatro e Sociedade, organizado pelo programa de Pós-Graduação da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, à qual estou vinculado. À ocasião, apresentei uma comunicação que discutia o processo de elaboração do trauma na obra da artista visual colombiana Doris Salcedo. Ela foi parte importante da minha pesquisa de mestrado, defendida em janeiro de 2024.

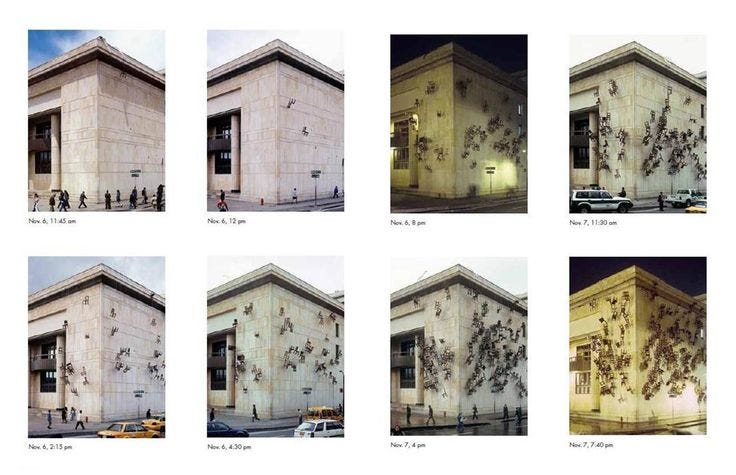

O trabalho de Salcedo, que se inicia no fim da década de 1980, está voltado quase que em sua totalidade para as fissuras e vazios deixados pelo conflito armado colombiano. Inspirada por sua conterrânea Beatriz González, pelo alemão Joseph Beuys e o francês Marcel Duchamp, a escultora lapida instalações que propõem ao espectador, a partir do uso de objetos cotidianos despidos de suas funções habituais, uma ressignificação da dor. Mais do que isso: através de cadeiras, mesas, guarda-roupas e sapatos, entre outros, possibilita a transmissão dessa memória traumática tão específica e que, igualmente, nos soa universal.

Afinal, a violência na Colômbia, conforme mostram dados estimados pela Comisión de la Verdad encerrada em 2022, impactou mais de 9 milhões de pessoas. Empilhou, somente entre os anos de 1985 e 2018, uma montanha de 450 mil assassinados e desaparecidos, um sem fim de NNs, vítimas de violações dos direitos humanos.

São nomes que, anos mais tarde, a própria Doris Salcedo resgatou de forma literal para formar uma gigantesca mortalha na Plaza Bolívar, em Bogotá. Que a cantora Ava Rocha, herdeira dos cineastas Glauber Rocha e Paula Gaitán Podval, trouxe à vista mais uma vez na faixa Caminando Sobre Muertos. Existem, inegavelmente, contradições no processo que nos levam a encontrar na arte um meio de catalisar a memória, torná-la parte do presente, em detrimento de um esquecimento quase crônico. É um exercício que nos leva ao encontro das perspectivas assumidas pelas religiões de matriz africanas e da própria tradição mexicana.

Voltemos ao colóquio. Em dado momento da discussão, questionou-se a existência de um fetiche — nosso e daqueles que vivem apartados, no Hemisfério Norte — em torno da morte e da violência. Algo que seria, inclusive, lucrativo, muito atraente. A provocação ainda escalaria: artistas latino-americanos não abordam o tema de forma obsessiva? Quais os caminhos para se esquivar disso? É difícil traçar uma linha de raciocínio que seja condizente com essa postura, digamos, letárgica.

Penso, antes de mais nada, que a morte e seu cortejo de horrores sempre estiveram à nossa espreita. É uma sensação que as chamadas potências hegemônicas não conhecem, necessariamente, por serem, elas próprias, algumas das responsáveis pela nossa desgraça. Por isso, dá se o luxo de priorizar outros temas. Além disso, nós também não compartilhamos disso? Seríamos unicamente monotemáticos, ou talvez faltem leituras um pouco mais cercanas, menos simplistas em seus estereótipos?

Não parece haver nada similar ao que ocorre na Colômbia em toda a América Latina, ao mesmo tempo em que enxergamos intercorrências similares em nossos próprios países, em nossos contextos — com frequência ignorados. São as partilhas do sensível às quais estamos fadados. Nas palavras do chileno Roberto Bolaño (1958—2003), em seu livro Putas asesinas (2001), “de la violencia, de la verdadera violencia, no se puede escapar, al menos no nosotros, los nacidos en Latinoamérica.

Um pouco menos poética, a situação me remeteu ainda ao desprezo da atriz e então ministra da Cultura, Regina Duarte, durante uma entrevista à CNN Brasil. Em 2021, o Brasil vivia um dos períodos mais críticos da pandemia de Covid-19. Ela haveria de se esquivar de cobranças e afirmar, ao vivo:

“Não quero arrastar um cemitério. A humanidade não para de morrer. Se você falar de vida, do outro lado tem morte. Por que olhar para trás? Não vive quem fica arrastando cordéis de caixões”.

Seria mais adequado questionar, em ambos os casos: Por que não olhar para trás? Inclusive, no afã de encontrar um nome mais adequado para os tais fetiches. As respostas demandadas para o que estava posto, em seu mesmo nível, me pareciam também óbvias.

Em uma entrevista que fiz com a escritora equatoriana Mónica Ojeda, publicada em abril deste ano na revista Rockdelux, falamos sobre a violência inerente aos personagens do romance Chamanes eléctricos en la fiesta del sol (2024, Random House Editorial). Ao tratar da literatura de mulheres hispano-americanas, fica claro que

“La escritura es un ejercicio que se te impone por inclinaciones mentales o físicas. Cuando una escritora latinoamericana trabaja el tema de la violencia es más porque se le impone, sobre todo si trabaja desde un lugar honesto, ético. Para mí, lo más importante es pensar de qué manera se ejerce esta escritura.”

O comentário de Ojeda se encaixa sem surpresa em falas recentes, posteriores às eleições municipais do Brasil. Comentários feitos por analistas e leigos que, sob minha ótica pessoal, parecem pouco acrescentar ao debate ao acusar uma suposta falta de diálogo da esquerda nacional com regiões periféricas, que por sua vez se voltam cada vez mais a apoiar candidatos de extrema-direita em cenários de desesperança.

São complexas e longevas as razões estruturais que possibilitam esse movimento, um cenário que esvazia, inclusive, a palavra narrativa e sua consequente construção, usadas sem qualquer parcimônia pelos dois lados.

Com uma tentativa de golpe de estado fracassada e que, veja só, igualmente envolvia planos de assassinato a curto e longo prazo, encerro com outra provocação: como não falar sobre o passado, deixar de evocar nossos mortos, sejam eles vítimas de ditaduras, governos totalitários, negligências, barbáries? Como ignorar contextos para se perder em uma urgência que não só se corresponde, mas é de igual modo condescendente com a própria lógica neoliberalista?

A América Latina, mais do que nunca, não se resume a um compêndio de estados. E, nesse mesmo sentido, temos mais perguntas do que respostas, em um trabalho muitas vezes exaustivo, repetitivo. O próprio gesto de elaborar passa pelo exercício da repetição.

As ditaduras militares estabelecidas na Argentina (1976—1982), no Chile (1973—1990) e no Brasil (1964—1988) não poderiam ser comparadas àquela instaurada na Colômbia (1953—1957). Ao falar com a dramaturga chilena Isidora Stevenson, autora de peças como Hilda Peña e Centauro, nos demos conta de um trocadilho existente na tradução português-espanhol.

Em nosso idioma, a palavra duelo é sinônimo de batalha. No seu, remete ao luto. Esta, certamente, é uma boa síntese do que significa para nós, latinos, termos de prosseguir neste infinito “arrastar de cordéis composto por caixões”.

alguien camina sobre tu tumba

Quando estive em Buenos Aires, em agosto de 2023, dediquei um dia inteiro a visitar cemitérios. Nunca fui um grande fã de necrópoles, mas sempre me resguardei o direito de argumentar que esses espaços conservam partes relevantes das nossas histórias, para além das bobagens e caricaturas cravadas no imaginário coletivo por um horror de gosto duvidoso.

Quando criança, costumava visitar nossos mortos na companhia de minha avó materna. Íamos ao Cemitério São Francisco de Assis, em Anicuns, sempre nas tardes de 1º de novembro. Tenho esse momento como uma fotografia da infância e que remete, em certa medida, às primeiras cenas do filme Volver (2007), de Pedro Almodóvar. Capitaneada por Penélope Cruz e Carmen Maura, a narrativa se inicia com um grupo de filhas, mães e avós empenhadas na função de lavar as sepulturas de seus avôs, pais e maridos.

Na Argentina, dividi esse roteiro em duas partes. Pela manhã, passei numa livraria de rua e busquei, entre outras coisas, a coletânea de crônicas Alguien camina sobre tu tumba (2014, Galerna). Assinada pela argentina Mariana Enríquez, a obra ainda é inédita no Brasil. De certa forma, ela foi minha guia no caminho que se seguiu em direção ao bairro da Recoleta, cujo cemitério homônimo é um dos principais pontos turísticos da cidade.

Eu estava em busca de alguns dos meus escritores favoritos, da intelectual Victoria Ocampo, de figuras políticas que formaram parte de uma história lida por uma versão mais jovem de mim mesmo, em terras distantes. Ao todo, existem noventa túmulos declarados monumentos históricos nacionais. Recomendo que se faça a visita guiada, agendada com antecedência através da página oficial do governo.

Cidadãos argentinos não pagam, enquanto estrangeiros deviam desembolsavam, àquela altura, algo em torno de R$ 60. Com as bizarrices da política cambial estabelecida pelo atual presidente, o radical Javier Milei, é certo que as coisas devem ter mudado. Os visitantes dispõem de vários horários e é possível escolher guias fluentes em espanhol, português ou inglês. Abaixo, compartilho algumas fotos que fiz no local, ocupado por suntuosas esculturas de mármore, lendas e uma decadência que, contra todos os prognósticos, me soou encantadora.

Pela tarde, parti rumo ao Cementerio de la Chacarita à procura do músico Gustavo Cerati (1959—2014). São 95 hectares de área total, o que demandaria preparo para uma longa caminhada. No lugar, estão entre outras figuras míticas como Carlos Gardel (1890—1935), cuja tumba se transformou em um ponto de peregrinação. Depois de andar no inverno por cerca de meia hora, percebi que não havia ninguém além de mim e os poucos guardas do local, geralmente lotados nas entradas.

Resolvi cortar caminho e acelerar. Foi assim que encontrei, na surpresa mais absoluta, a esquina em que repousa Alfonsina Storni (1892—1938). Há sobre seus restos uma escultura de granito com 3m de altura, feita pelo arquiteto Julio Cesar Bergontini. Reproduzo abaixo não apenas uma foto, como também um poema seu, um tanto premonitório do fim trágico que teve.

MELANCOLIA

OH MUERTE, yo te amo, pero te adoro, vida...

Cuando vaya en mi caja para siempre dormida,

Haz que por vez postrera

Penetre mis pupilas el sol de primavera.

Déjame algún momento bajo el calor del cielo,

Deja que el sol fecundo se estremezca en mi hielo...

Era tan bueno el astro que en la aurora salía

A decirme: buen día.

No me asusta el descanso, hace bien el reposo,

Pero antes que me bese el viajero piadoso

Que todas las mañanas,

Alegre como un niño, llegaba a mis ventanas.

Achei um pouco de graça na situação de estar perdido em um cemitério que, igualmente, congrega parte importante da história nacional, mas, numa infeliz contradição com o cenário encontrado em la Recoleta, ostenta lápides abandonadas há décadas, não raro com sinais de depredação. Escrevi de lá mesmo para um amigo argentino, Luca, que volta e meia visita o lugar. Ele me relata, como reportagens encontradas posteriormente, roubos nas imediações, além do fato de que algumas sepulturas acabaram sendo vandalizadas, tornando-se zonas de cruising. Hell yeah.

O que há de verdade e o que há de lenda nisso, não posso precisar. Mas, depois de visitar o columbário de Cerati, que também me inspirou a escrever um texto sobre os dez anos de sua morte, percebi que era hora de partir. Para casa, digo.

Só voltei a pisar em cemitérios em setembro deste ano, depois descobrir pelo Instagram as visitas guiadas realizadas no Cemitério do Bonfim, o mais antigo e tradicional de Belo Horizonte. Elas acontecem uma vez por mês e são coordenadas pela historiadora Marcelina Almeida, docente na Escola de Design e Artes Visuais da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).

A que fiz esteve dedicada a resgatar a memória de mulheres, entre as quais Elvira Komel, militante feminista considerada a primeira mulher a exercer advocacia no Fórum de Belo Horizonte e a primeira eleitora da história do Estado de Minas Gerais.

Cada encontro é pautado por um tema diferente e, por enquanto, o projeto se encontra em fase de renovação contratual. As inscrições para 2025 devem ser feitas com antecedência de dez dias, através da página da Prefeitura de BH. Morrer não seria passear? Em uma próxima edição, talvez volte com assuntos mais leves. Talvez, por que sou incapaz de prometer certas coisas.

Excelente! Tema que nos une na diversidade.